衛星リモートセンシングデータおよび数値モデルを用いた

成層圏オゾン破壊メカニズムの研究

成層圏微量成分観測センサーILASで得られた成層圏オゾン破壊関連物質の解析

ILAS(Improved Limb Atmospheric Spectrometer)は我が国初の本格的地球観測衛星ADEOS(ADvanced Earth Observation Satellite)に搭載された、成層圏オゾン関連微量気体の高度分布観測用のセンサーである。1996年10月から1997年6月まで観測が行われた。ILASは1997年冬に北極上空で著しいオゾンの減少を観測した。

我々の研究グループではILASで観測されたオゾンを始めとする様々な微量成分を解析することでオゾンの化学的破壊メカニズムの解明に取り組んできた。これまでの研究内容は以下のようなものである。

提供:NIES

- PSCs(Polar Stratospheric Clouds)の出現頻度とその組成に関する研究

(Hayashida et al.,J. Geophys. Res., 2000; Saitoh et al., J. Geophys. Res. ,2002) - オゾンの化学的破壊過程の再現(Chemical Species mapping on Trajectoriesを用いた解析)

(Kagawa and Hayashida, J. Geophys. Res., 2003) - オゾン破壊を引きおこす塩素活性化、不活性化に関する研究

(Hayashida et al., J. Geophys. Res., 2007)

1. PSCs(Polar Stratospheric Clouds)の出現頻度とその組成に関する研究

PSCは低温下で発生する雲(微粒子)で、その組成は主として硝酸、硫酸と水である。液体の場合と固体の場合があり、組成によって存在形態が異なる。PSCの表面上で不均一反応が引き起こされ、不活性塩素(リザボア)から活性塩素が発生する。この活性塩素がオゾンを化学的に破壊する。

我々の研究グループでは、ILASで観測された消散係数からPSCの発生頻度を明らかにし、1997年冬季北極では例年になく長くPSCが発生していたことを明らかにした[Hayashida et al., JGR,2000]。さらに、LASの観測した硝酸濃度をPSCの熱力学理論から予測される値と比較し、PSCの組成推定を行った[Saitoh et al.,2001]。PSCの組成は不均一反応の効率だけでなく、脱窒作用を通して塩素活性化の効率に直接影響し、オゾン破壊量を左右すると考えられているがまだ未解明な点も多く、精力的に研究が進められている。

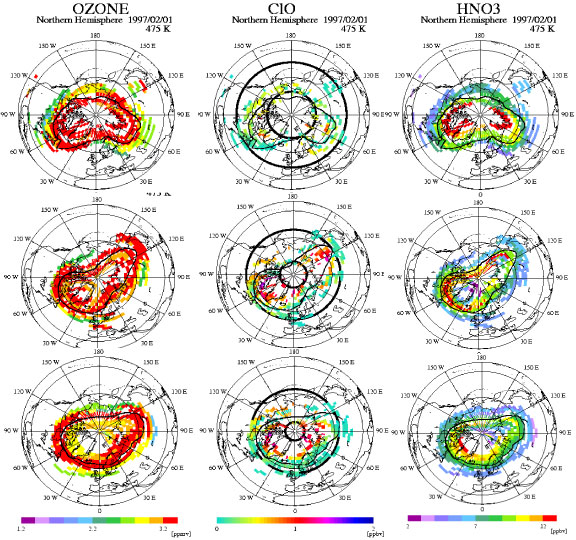

2. 化学反応ボックスモデルと流跡線解析を用いた成層圏オゾン破壊再現手法:CSMTの開発

成層圏でオゾンは光化学反応から生成されるが、同時に窒素酸化物(NOx)、水酸化物(HOx)、塩素酸化物(ClOx)との反応によって消滅し、これらがバランスしてオゾン濃度が決まる。複雑な化学反応系を再現するためにはコンピュータモデルが欠かせない。我々は極域に対応した光化学反応ボックスモデルを開発し、ILASで観測されたオゾン・硝酸などのデータとの結合を試みた。観測では限られた化学種しかデータが得られていないが、化学反応モデルを使えば観測されていないあらゆる微量成分の濃度を推定できる。また、観測データは時間、空間的にまばらであるが、流跡線モデルを用いれば、観測されていない地点の濃度を推定できる。我々は光化学ボックスモデルと流跡線解析を元に化学種の再現手法Chemical Species Mapping on Trajectoriesを開発し、大気中微量化学種の分布再現を行った[Kagawa and Hayashida,JGR, 2003]。オゾンの化学的破壊量は観測からの推定を過小評価する結果であった。

図は1997年の北極オゾン破壊の様子と対応するClO,硝酸の分布再現結果である。

3. オゾン破壊を引きおこす塩素活性化、不活性化に関する研究

オゾンを破壊するのは活性塩素と呼ばれる化学種である(ClOxと称される)。活性塩素は大気中の二酸化窒素(NO2)と結合してクロリンナイトレイト(ClONO2)と呼ばれる化合物を形成する。これは比較的安定(不活性な)な化学種であり、直接オゾンを破壊することはない。活性塩素がこのような不活性な塩素に変換されるとオゾン破壊は終息する。我々のグループではILASで観測されたClONO2の解析を行うことで、塩素化学種の活性化、不活性化のプロセスの解析を行った。[Hayashida et al., JGR, 2007]