衛星観測データを用いた、対流圏COの解析

はじめに

近年、地球規模の環境問題が深刻化している。その1つに、地球温暖化問題がある。地球温暖化は、単に気温が上昇するだけでなく、海面の上昇を引きおこし、低地の水没や降水分布・植生の変化など、人間社会に様々な影響を及ぼすことが懸念されている。地球温暖化の原因となっているのが、二酸化炭素やメタンといった温室効果気体の濃度の増加である。

CO(一酸化炭素)は、温室効果気体ではないが、対流圏オゾンの前駆物質であるとともに、大気中のOHラジカルの濃度を支配している。OHラジカルは、大気中の微量成分の寿命を決定し、オゾンと並んで対流圏大気の酸化能を制御している。つまり、COはOHラジカルとの反応を通して、様々な大気微量成分を制御していると言える。これらのことから、COは間接温室効果気体と呼ばれ、温室効果気体の濃度を制御する、極めて重要な物質であると言われている。

そこで本研究では、人工衛星Terraに搭載されたMOPITTセンサ[1]から得た観測データを用いて、対流圏COの解析を行っている。以下に、現在行っている研究について、簡単に紹介する。

COの年変化と季節変化

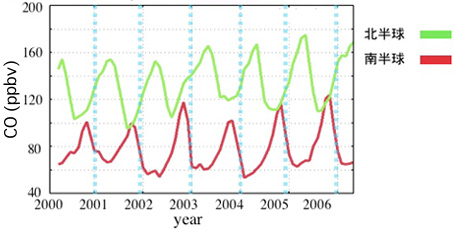

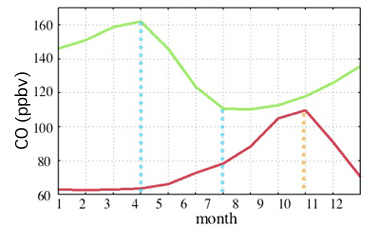

MOPITTから得たデータを用いて、CO濃度の年変化を図1に、季節変化を図2に示す。図から分かるように、大きな年変化は見られない。季節変化は、北半球では2〜4月にかけて高く、特に4月頃が最も高い。5月以降は低下していき、7月頃が最も低く、その後上昇していく。南半球では10月頃に最も高く、1〜4月頃に最も低くなる。つまり両半球で、CO濃度は春に高く夏に低い傾向がある。

[左図] 図1: CO濃度の年変化 [右図] 図2: CO濃度の季節変化

地域分布

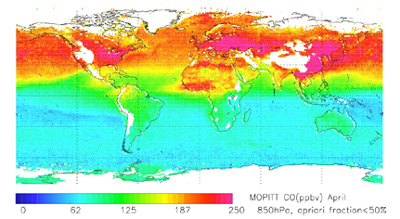

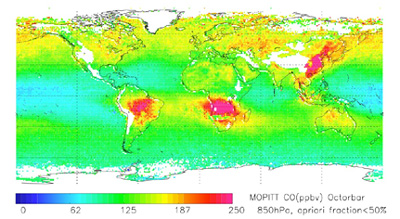

図3にMOPITTから得た、850hPaにおけるCO濃度のデータを、プロットしたものを示す。

それぞれ、(a)2000年〜2006年の4月の平均、(b)2000年〜2005年の10月の平均である。北半球では、北アメリカ東部、ヨーロッパ、中国を中心とした東アジアで高濃度が観測されている。これの地域は主に、工業活動が盛んな地域であり、化石燃料の燃焼に起因すると考えられる。南半球では、南アメリカの中東部、アフリカの中南部、東南アジアで高濃度が観測されている。これらの地域は主に、焼き畑などのバイオマス燃焼が盛んな地域であり、その影響が大きいと考えられる。この様に、COは地域的に偏った分布をしている。これは、COの平均寿命が2〜数ヶ月と比較的短いからだと言われている。

図3 MOPITTデータによるCO濃度

[左図]:(a)CO濃度の年変化、 [右図]:(b)CO濃度の季節変化

地上観測データを用いた、MOIPTTデータの検証

一般に、衛星観測データは検証を行う必要がある。そこで、地上観測データとの比較を行った。

COの地上観測は、世界中の様々な地域で行われている。本研究では温室効果ガス世界資料センター(WDCGG)[2]から提供されている、57カ所のデータについて比較を行った。例として、図4に与那国島(日本)におけるMOPITTデータと地上観測データの比較を示す。

図4 MOPITTデータと地上観測データの比較(与那国島)

MOPITTデータと地上観測データの相関係数の平均は0.640で、約90%のデータに相関があった。MOPITTデータと地上観測データの差の平均は約3.66ppb、差の標準偏差は約19.23ppbだった。差の平均は南半球が大きく、差の標準偏差はヨーロッパが大きかった。

まとめ

以上に、現在までの研究成果を記した。今後は、さらに検証を進め、COと他の物質との関連性などについて、詳しく研究を進めていく予定である。

謝辞

- MOPITTのCOデータは、http://eosweb.larc.nasa.gov/PRODOCS/mopitt/table_mopitt.htmlより入手した。

- 地上観測のデータは、http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg.htmlより入手した。